Kapitel 4

Was die Kamera zeigt

Die Zuschauer werden im Video genau das sehen, was deine Kamera für sie einfängt. Ob schöne oder schlechte, bedrückende oder malerische Bilder – das entscheidest du als Kameramann oder Kamerafrau. Im Moment des Aufnahmestarts hast du – bewusst oder unbewusst – gewählt, mit welcher Einstellungsgröße deine Kamera die Szene zeigen soll. Mit der Auswahl von Einstellungsgröße und Kamerastandort sowie der Anordnung von Personen und Gegenständen innerhalb des Bildes stehen dir viele Möglichkeiten der Bildgestaltung zur Verfügung.

Es ist eine Frage der Bildgestaltung, ob der Zuschauer beim Betrachten des Videos das Empfinden hat, einem Gesprächspartner auf Augenhöhe gegenüberzusitzen. Oder die Kamera wechselt die Position und zeigt dieselbe Szene nun von oben. Jetzt muss der Gesprächspartner seinen Kopf heben, um in das Objektiv (Auge) der Kamera zu blicken. Kleiner wirkt er dadurch, unbedeutender und nicht auf Augenhöhe. Bewegt sich die Kamera noch weiter gen Himmel, entsteht bei dem Betrachter das Gefühl, unser Gegenüber verkümmert und verschmilzt mit dem Boden – wie ein Frosch.

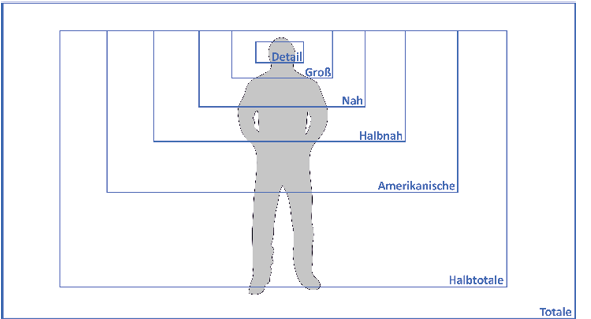

Einstellungsgrößen

Die Bezeichnungen für Einstellungsgrößen haben eine sehr lange Tradition und sind Grundbestandteil in der Film- und Videosprache.

- Totale

- Halbtotale

- Amerikanische

- Halbnah

- Nah

- Groß

- Detail

Die Einstellungsgröße wird für jede Einstellung neu festgelegt. Sie gilt also von Kamera-Start bis Kamera-Stopp.

Abb. 4.1: Einstellungsgrößen – die Klassiker der bewegten Bilder

Totale

Mit der Totale bekommt der Zuschauer einen Weit- und meist auch einen Überblick. Ist unser Aufnahmeobjekt eine Person, verschwindet sie als Detail in der Umgebung. Sie wird klein, unbedeutend und nebensächlich. Für die Totale braucht der Zuschauer Zeit, um sich orientieren zu können.

Totale – häufig verwendeter Videoeinstieg

Abb. 4.2: Totale – Landschaften brauchen Weite.

Ein neuer, noch unbekannter Ort ist zu sehen. Der Zuschauer möchte sich in Ruhe umsehen. Geben wir ihm die Zeit und lassen wir ihn in unser Video einsteigen. Schon mit der ersten Totale können wir die Aufmerksamkeit des Betrachters in Beschlag nehmen. Eine statische Totale, in der nichts weiter passiert, kann 10 bis 15 Sekunden stehen. Findet eine Aktion innerhalb der Totale statt – ein Unfall passiert, eine Menschengruppe beobachtet zwei sich schlagende Streithähne –, wird der Zuschauer von der »totalen« Umgebung durch die Aktion im Bild abgelenkt. Die Einstellung sollte dann deutlich länger laufen.

Abb. 4.3: Totale – Überblick in großen Sälen und Gebäuden

Sehr wirkungsvoll ist die Totale zur Darstellung von Größenverhältnissen von Personen und Gegenständen zu ihrer Umgebung. Kaum erkennbar der Bergsteiger in der Wand eines 4000ers. In der prallen Sonne ein Offroader auf der Wüstenpiste, eine Sandfahne nach sich ziehend. Größe und Weite der Natur und der Kontrast zum Menschen wecken beim Zuschauer die Lust, durch das Video an einem atemberaubenden Abenteuer teilzunehmen. Gelingen solche Bilder, ist ihre Wirkung nicht durch Worte zu ersetzen.

Auf einem Schulhof: spielende und herumtollende Kinder. Etwas abseits auf einer Bank sitzt ein Kind. Die Beine angezogen, den Kopf auf die Knie gelegt. Totale – Einsamkeit.

Die neue Jacht liegt einsam auf dem Meer. Ihre Größe lässt sich in der Totalen nur schwer abschätzen. Wir könnten sie im Video einblenden oder per gesprochenem Text einen Hinweis geben. Viel wirkungsvoller ist das Erscheinen des stolzen Kapitäns auf dem Deck seines Bootes. Sofort lässt sich die Größe des Bootes abschätzen und löst bei den Zuschauern ein erstauntes »Ohhh« oder »Na ja« aus. Selbst wenn unsere Zuschauer ihre Gedanken nicht lautstark äußern, in ihren Köpfen wird das Gezeigte zu einer kleinen Geschichte vervollständigt:

- »Man, der jammert immer herum und kann sich so ein riesiges Schiff leisten.«

- »Na ja, kein Wunder, bei den Preisen in seiner Firma kann er sich so einen riesigen Kahn auch leisten.«

- »Okay, er ist mit dem neuen Boot auf dem Boden geblieben, war er ja immer. Keine Protzkiste, eigentlich ziemlich normal.«

- »Das wird ziemlich eng auf dem Boot, die Familie mit drei Kindern. Aber er ist halt ein begeisterter Segler.«

Die Gedanken im Kopf unserer Zuschauer lassen sich nicht bis ins letzte Detail voraussagen. Dem Kopfkino eine bestimmte Richtung zu geben, das können wir aber schon mit dem, was die Kamera zeigt.

Halbtotale

Mit der Einstellung Halbtotale kommen wir der »Sache« etwas näher. Die Kamera rückt an das Geschehen heran. Anders als bei einer Totale sind Person oder Gegenstand in ihrer bzw. seiner Umgebung deutlicher erkennbar.

Die Kamera (Abb. 4.4) zeigt eine Schar zylinderbekleideter Männer. Mit Noten in der Hand und geöffneten Mündern singen sie offenbar vor einer an Tischen sitzenden Zuhörerschaft. Ohne das sichtbare Publikum – also wenn nur der Männerchor zu sehen ist – wäre die Konzertsituation kaum erkennbar. Der Videozuschauer blickt gemeinsam mit den angeschnittenen Köpfen des Publikums im Konzertsaal in Richtung des Männerchors. Auf ihn wird die Aufmerksamkeit des Videobetrachters gelenkt. Das Kopfkino beginnt: Weshalb haben die Männer ihre Köpfe mit Zylindern verschönert, welche Musik wird dort gesungen und zu welchem Anlass findet das Konzert statt?

Abb. 4.4: Halbtotale – Männerchor, Konzert, Publikum – der Video-Zuschauer ein Teil davon

Der Zuschauer ist jetzt Beobachter, konzentriert sich und die Halbtotale weckt seine Neugier. Der Bildausschnitt signalisiert, wohin er seine Aufmerksamkeit lenken soll.

Eine Menschengruppe ist in der Halbtotale komplett zu sehen. Bekleidung, Mimik und Körpersprache Einzelner sind erkennbar. Es wird deutlich, welche Beziehungen Personen untereinander haben und weshalb die Menschen eine Gruppe bilden. Eine Menschengruppe wartet auf die Öffnung des Kaufhauses; Passanten scharen sich um einen Straßenkünstler; Teammitglieder bei der Arbeitsbesprechung.

Fragen, die unsere Zuschauer beschäftigen (sollen). Ihr Interesse für das Video ist geweckt – mit einer Halbtotale.

Die Halbtotale eignet sich für die Einführung einer bisher unbekannten Person oder eines Gegenstandes. Verfolgt die Kamera Person oder Gegenstand, kann der Zuschauer auch längere Aktionen beobachten und dabei einen Eindruck der Umgebung gewinnen.

In der Halbtotale (Abb. 4.5) radelt ein Student ins Bild, um gleich darauf sein Fahrrad zu den zahlreichen anderen zu stellen. Diese Einstellung stimmt darauf ein, wie Mobilität in einer kleinen Universitätsstadt funktioniert – mit dem Fahrrad. In der Halbtotale mit dem heranradelnden Studenten wird das Fahrrad(-fahren) im Video etabliert. In nachfolgenden Einstellungen sichert der Student sein Fahrrad, betritt die Bibliothek und verschwindet hinter Büchern. Spätere Einstellungen zeigen das Fahrrad(-fahren) in anderen Varianten.

Abb. 4.5: Halbtotale – Parkplatz, Person mit Fahrrad nähert sich.

Halbtotale – etabliert Personen, Gegenstände, Themen im Video

Amerikanische

Ihr Ruf ist Legende. Sie begründet sich aus ihrer historischen Bedeutung, das »Wichtige« eines Helden zu zeigen: seinen Kopf, den Oberkörper bis zu den Knien sowie seine Bewaffnung. Stets griffbereit befand sich der Revolver im klassischen Western an (s)einem festen Platz in Hüfthöhe.

Abb. 4.6: Amerikanische – der Held

Amerikanische – zeigt das Wichtigste des Helden (Protagonisten)

Halbnah

Eng mit der Amerikanischen verwandt ist eine Einstellungsgröße mit einer weniger martialisch klingenden Geschichte – die Halbnah-Einstellung.

Von Personen zeigt sie den Oberkörper bis zur Hüfte, eine uns sehr vertraute Perspektive. Wir sind auf Augenhöhe mit der aufgenommenen Person und scheinen uns am gleichen Ort zu befinden.

Abb. 4.7: Amerikanische / Halbnah – Ausstellungseröffnung

Abb. 4.8: Halbnah – Protagonistin auf Augenhöhe

Unser Gegenüber ist nah wie bei einem persönlichen Treffen. Jede Bewegung des Körpers nehmen wir wahr, ohne das räumliche Umfeld aus den Augen zu verlieren. Personen mit dieser Einstellung aufgenommen sind präsent und beherrschen klar die Szene.

Die Halbnah-Einstellung wirst du in Filmen und Videos sehr häufig entdecken und ihre Vorzüge in eigenen Videos schätzen lernen.

Halbnah – auf Augenhöhe mit dem Protagonisten.

Nah

Die Nähe zu einer Person steigert die Einstellungsgröße Nah. Der Bildausschnitt zeigt den Bereich Kopf bis Brust. Im Fokus des Bildes ist eine Person, dargestellt wie ein klassisches Porträt. Von der (Aufnahme-)Umgebung sind nur Reste zu sehen, häufig unscharf dargestellt.

Die Person wirkt wie aus ihrer Umgebung herausgelöst und lässt beim Zuschauer das Empfinden großer Nähe entstehen.

Abb. 4.9: Nah – Interview, strahlt Ruhe, Überzeugung, Freude aus.

In Dialogszenen oder Interviews verleiht die Nah-Einstellung den Aussagen der Person ein besonderes Gewicht. Das gesprochene Wort, aber auch die nicht sprachliche Kommunikation durch Mimik und Gestik wirkt unmittelbar auf den Zuschauer. So lassen die Bewegung des Körpers, des Kopfes oder nur der Augen Rückschlüsse auf den weiteren Verlauf des Videos zu. Angst, Panik oder Ruhe und Zufriedenheit kann der Zuschauer im Gesicht der abgebildeten Person genau beobachten.

Eine enge und überaus wirkungsvolle Variante der Nah-Einstellung ist der Talking Head (Shot). Die aufgenommene Person, häufig ein (Nachrichten-)Sprecher, blickt aus kurzer Distanz direkt in die Kamera. Mit der Überzeugungskraft der per Talking Head Shot kommunizierten Nachrichten, die scheinbar emotionslos vermittelt werden, erwecken beim Zuschauer den Eindruck höchster Objektivität. Die Übermittlung der Botschaft durch eine bekannte und vertrauenswürdige Person verstärkt diesen Effekt. Talking Head Shot in Videos für Schulung und Weiterbildung beschreibt auch [8].

Talking Head Shot – dem Eindruck nach glaubwürdig

Nur am Rande sei daran erinnert, dass dieser Eindruck wenig über den Wahrheitsgehalt der vermittelten Nachrichten aussagt.

Neben dieser Variante der Nah-Einstellung mit einer Person, auch als naher Einer bezeichnet, hat sich die nahe Zweier mit zwei Personen etabliert.

Abb. 4.10: Nah – Bild wie ein Porträt, Hintergrund unscharf

Groß

Mit der Einstellung Groß zeigst du häufig nur das Gesicht einer Person. Stirn und Kinn sind abgeschnitten und nur noch die Mimik überträgt Gefühle. Keine Reaktion im Gesicht bleibt dem Zuschauer verborgen, so, als könne er tief in die Seele blicken.

Abb. 4.11: Groß – Konzentration im Operationssaal

Abb. 4.12: Groß – Anspannung bei ...

Die gleiche Wirkung geht auch von der Darstellung anderer Körperpartien aus, wenn die Kamera ungewöhnliche Situationen oder Tätigkeiten zeigt.

Den Zuschauern entgeht nicht, wie sich bei einer Person ein Wutausbruch entwickelt, ein Moment höchsten Glücks die Augen strahlen lässt oder ein Lachanfall das Zwerchfell erschüttert. Mit der Kamera sind wir dabei, kurz bevor die Gefühle der Person offenkundig werden.

Groß – lässt Menschen etwas sagen, ohne dass sie sprechen

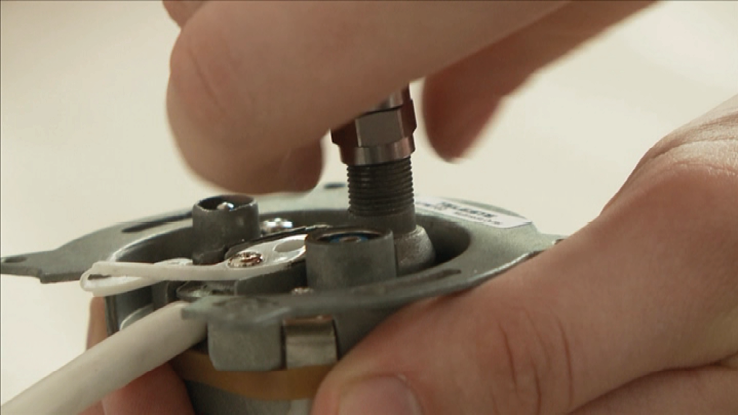

Detail

Mit dieser Einstellungsgröße entfernen wir uns aus dem Bereich des natürlichen Sehens. Überdeutlich zeigt die Kamera einen kleinen Ausschnitt des Bildes.

Abb. 4.13: Detail – Auf Hilfe angewiesen

Unmissverständlich und ohne Zuschauern eine Chance zum Nachdenken zu lassen, lenken wir die Aufmerksamkeit unserer Geschichte auf ein wichtiges Detail:

- Tränen in einem Kinderauge (weil kein Lieblingspudding mehr da ist)

- ein Fuß, Halt suchend auf rutschigen Steinen (beim Durchqueren eines Gewässers)

- ein schmollender Mund (während der Auseinandersetzung mit Erwachsenen)

- strahlende Kinderaugen (die Späße eines Clowns bewundernd)

- zwei sich haltende Hände (ein Paar auf dem Weg zum Traualtar)

- ein Augenpaar, fast einschlafend (in einer langweiligen Vorstellung)

Dem hervorgehobenen und im Detail abgebildeten Bildausschnitt kommt eine positive oder negative symbolische Bedeutung zu.

- Tränen – Trauer, Angst, Hilflosigkeit, Freude

- Falten – Alter, Lebenserfahrung, Alkoholmissbrauch

- Verletzungen – Streit, Kampf, Krankheit, Behandlung

- Tür mit Klingel – Eingang zu Villa oder Sozialunterkunft

- Wasserglas – durstlöschend oder mit K.-o.-Tropfen versetzt

Häufig ist nur aus dem Kontext der Videohandlung die Symbolbedeutung der Detail-Einstellung erkennbar. Füße, vorsichtig von wasserumspültem Stein zu Stein tastend, können Teil einer gewagten Flussdurchquerung sein, lebensbedrohend für den Betroffenen. Dieselbe Detailaufnahme, gedreht an einem steinigen Strandabschnitt der Insel Hiddensee, kann auch den zwar unbequemen, aber nicht lebensgefährlichen Weg ins erfrischende Wasser der Ostsee begleiten.

Abb. 4.14: Detail – Kabel sorgfältig verschrauben

Die intensive, oft symbolhafte Detail-Einstellung entfaltet ihre Wirkung erst im Kontext mit anderen Einstellungsgrößen.

- Ein Clown im Kindergarten

- Kindergruppe von hinten mit Blick auf Bühne (Halbtotale)

- Clown (Halbnah / Nah) macht Späße

- Strahlende Kinderaugen (Detail)

- Kindermund lachend (Detail)

Der Zuschauer erfährt vom Höhepunkt des Kinderfaschings, dem Auftritt des Clowns.

- In der Kirche

- Standesbeamter (Halbnah / Nah)

- Ring wird von zweiter Hand angesteckt (Detail)

- Augen der Frau mit Tränen (Groß)

- Augen des Partners (Groß)

- (Musik – Hochzeitsmarsch / Mendelssohn)

- Paar geht in Richtung Ausgang, Gäste werden sichtbar (Halbtotale)

Dass in dieser Szene eine Eheschließung stattgefunden hat, bedarf keiner Worte und keines Kommentars. Die Bilder der Einstellungen erzählen die Geschichte der Trauung.

Vermutlich wird während unserer Dreharbeiten der Hochzeitsmarsch von Mendelssohn nicht erklingen. Wie nachträglich Musik in das Video gelangt, beschreibt Abschnitt Musik im Video .

Detail – Element der Handlung hervorheben

Die Reihenfolge macht’s

Dem Videoeinsteiger scheint die Vielzahl unterschiedlicher Einstellungsgrößen verwirrend, die Suche nach DER richtigen Einstellung ein viel beschworener Ausweg. Dabei ist die Lösung für die Auswahl der richtigen Einstellungsgröße nicht viel komplizierter als die Wahl des geeigneten Messers in der Küche. Für den Käse gibt’s das Käsemesser, Brot schneidet man gut mit einem Brotmesser und der Versuch, Kartoffeln mit einem Tranchiermesser zu schälen, wird sich auf Dauer als äußerst unpraktisch erweisen. Für jede Aufgabe einfach das passende Werkzeug zu wählen, das ist die Lösung.

Der aufmerksame Menschenbeobachter und ziemlich erfolgreiche Filmregisseur Hitchcock ist bei Auswahl und Reihenfolge der Einstellungen häufig der Regel gefolgt: vom Allgemeinen zum Speziellen. Ihm war klar, dass Menschen, bekommen sie etwas Neues zu Gesicht, erst einmal versuchen, einen Überblick (Totale, Halbtotale) zu bekommen. Erst dann richten sie ihre Aufmerksamkeit auf Ausschnitte (Halbnah, Nah) und Einzelheiten (Groß, Detail) der gesamten Szene.

Die Five-Shot-Regel

Ein äußerst praktisches Werkzeug konntest du mit den hilfreichen W-Fragen kennenlernen. Bei der Recherche, dem Zusammentragen von Informationen, haben sie gute Dienste geleistet. Jetzt geht es um die Visualisierung unserer Geschichte und da treffen wir erneut auf einige der W-Fragen. Zusammengefasst sind sie in der Five-Shot-Regel, die besagt, immer 5 Einstellungen einer Szene zu drehen.

- Wo – etwas passiert, zeigt eine Totale oder Halbtotale.

- Wer – eine wichtige Rolle im Video spielt, wird Nah oder Groß gezeigt.

- Was – die Person im Bild macht, zeigt die Kamera mit der Einstellung Halbnah.

- Wie – unsere Person etwas macht, ist Groß oder im Detail sehr gut zu erkennen.

- Die 5. Einstellung lässt dem Kameramann Platz für seine Kreativität. So könnte eine Einstellung folgen, die unsere Person aus einer ungewöhnlichen Perspektive zeigt und dem Zuschauer ein »Wow« entlockt.

Sicherheitshalber sollte jede einzelne Einstellung eine gewisse Mindestdauer haben. Das erleichtert die Montage der Einstellungen zum fertigen Video erheblich. Zu viel gedrehte Sekunden entfernst du später. Fast nichts ist nervenaufreibender, als beim Videoschnitt festzustellen, dass eine – eigentlich – tolle Einstellung wenige Bilder zu kurz und deshalb unbrauchbar ist.

Abb. 4.15: Wo – Totale – am Strand

Abb. 4.16: Wer – Nah – junge Leute

Abb. 4.17: Was – Halbnah – Floß mit einfachen Mitteln bauen

Abb. 4.18: Wie – Groß – Bauen ohne Handwerkszeug

Abb. 4.19: Freie – Halbotale – geschafft Stapellauf

Mit Bildern kannst du (d)eine Geschichte erzählen.

Als Faustregel gilt, Totale und Halbtotale mindestens 15 bis 20 Sekunden, Einstellung mit kleinem Bildausschnitt, also Halbnah Nah, Groß, Detail, mindestens 10 Sekunden lang aufnehmen.

Das Drehen nach der 5-Shot-Regel vermeidet Gestaltungsfehler, die häufig erst beim Schnitt des Videos zum Problem werden. Spätestens während des Filmschnitts wirst du sehen, dass die Montage der 5 Einstellungen sehr einfach zu visuell interessanten und aussagekräftigen Ergebnissen führt. Innerhalb eines Videos kann die 5-Shot-Regel mehrfach in Sequenzen und Szenen zur Anwendung kommen.

Am Strand der Ostsee hat eine Gruppe junger Leute die Aufgabe bekommen, aus Plastiktonnen, Holzleisten und Seilen ein funktionsfähiges und ostseetüchtiges Floß zu bauen. Eine Videokamera begleitet die Aktion. Die Bilder in Abb. 4.15 bis Abb. 4.19 lassen Einstellungsgröße und Perspektive erkennen.

Perspektiven

Während die Einstellungsgröße der Maßstab für die Größe eines abgebildeten Objekts in einem Bild ist und dem Zuschauer Nähe und Ferne zu diesem Objekt vermittelt, bezeichnet die Perspektive den Winkel aus der Ebene, mit dem die Kamera auf das aufzunehmende Objekt gerichtet ist.

Die Höhe der Kamera beeinflusst in die Perspektive, ebenso die Größe und die Beschaffenheit des Raums.

Eine sehr anschauliche Einteilung der Kameraperspektiven unterscheidet drei grundsätzliche Sichtweisen: den Blick auf Augenhöhe (die Normalsicht), der Blick von oben (die Aufsicht) und der Blick von unten (die Untersicht).

Die Perspektive kann dem Zuschauer Position, Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit eines Objekts vermitteln. Ob eine Person regungslos und zerstört auf dem Boden liegt, unfähig zu einer weiteren Handlung oder mit gewaltigen Schritten eine Halle durcheilt – das kann die Perspektive verdeutlichen.

Mit unserer nur wenige Gramm schweren Kamera und unter Zuhilfenahme einer Drohne können wir unseren Zuschauern zu einem himmlischen Ausblick verhelfen.

Top Shot

Bei dem Top Shot, als extremste Form der Aufsicht, blickt die Kamera senkrecht nach unten.

Zeigt die Kamera aus der Top-Shot-Perspektive eine Produktionsfabrik, erkennt der Zuschauer ihre Lage in der Landschaft und die geografische Ausdehnung.

Abb. 4.21: Top Shot – Entdeckt, trotz Tarnung

Die Biegung eines Flusses umschließt in einem weiten Bogen das Zentrum der Kleinstadt. Erst die Aufnahme von der Aussichtsplattform eines Kirch- oder Fernsehturms lässt den Zuschauer erkennen, welcher Gefahr die historische Altstadt bei Hochwasser ausgesetzt ist.

Spektakuläre Luftaufnahmen waren in der Vergangenheit Produktionen mit kostspieligem Equipment vorbehalten. Heute lohnt es, nach einem Drohnenflieger Ausschau zu halten und logistische Unterstützung zu erbitten. Top-Shot-Aufnahmen wirken spektakulär und können beim Zuschauer durchaus einen emotionalen Höhenflug auslösen.

Für die Top-Shot-Aufnahme eines sich auf der Wiese rekelnden Hundes reicht es dagegen, wenn der Kameramann samt Handycam auf eine mittelgroße Gartenleiter steigt. Top Shots entsprechen keiner natürlichen Blickposition. Sie wirken technisch unterstützt und sehr objektiv.

Untersicht

Soll dagegen das mit munteren Fischen gefüllte Aquarium die Sicht eines Kindes verdeutlichen, ist eine (leichte) Untersicht unabdingbar.

Wesentliche Größenunterschiede, wie ein Mensch vor großen Gebäuden oder technischen Objekten, macht die Verwendung der Untersicht erkennbar. Je nach inhaltlichem Kontext unterscheidet sich die emotionale Wirkung solcher Größenunterschiede.

Ein Mensch steht vor einer geschlossenen Tür. Sein nach oben schweifender Blick über viele Etagen eines Hochhauses hinterlässt beim Zuschauer ein beklemmendes Gefühl.

Ganz anders die Untersicht in den Bergen. Für den Wanderer ist der ansteigende Weg eine sportliche Herausforderung. Mit Rucksack, Schlafmatte und Zelt auf dem Rücken fühlt er sich in den Bergen wohl. Der Blick nach rechts und links zu den umgebenden Berggipfeln vermittelt den Zuschauern das Gefühl, Zeuge eines traumhaften Naturerlebnisses zu sein.

Den Bau eines Floßes aus einfachen Materialien und ohne Werkzeug hat die Gruppe junger Leute erfolgreich abgeschlossen. Nun soll sich zeigen, ob das Ergebnis ihrer gemeinsamen Anstrengungen auch die Bewährungsprobe auf dem Wasser besteht. Wenn alles klappt, wird das Floß die sieben Erbauer sicher auf dem Wasser tragen. Die Zuschauer sehen – aus der Untersicht – den Transport in Richtung Ostsee.

Abb. 4.22: Untersicht – Gemeinsam mit fertigem Floß in Richtung Wasser

Froschperspektive

Als eine Spezialform der Untersicht zwingt die Froschperspektive den Zuschauer zu einem Blickwinkel in der Nähe des Bodens.

Abb. 4.23: Froschperspektive

Die Sicht aus diesem Winkel überhöht die Bedeutung des aufgenommenen Objekts maximal, kann aber auch bedrückend wirken. Das Floß der Jugendgruppe wirkt gewaltig und über den Dingen – den Zuschauern – schwebend. Dass der unmittelbar bevorstehende Stapellauf ein großes und erhabenes Ereignis ist, bedarf keiner Worte. Das macht die Sicht aus der Froschperspektive deutlich.

Normalsicht

Die Normalsicht orientiert sich bei der Aufnahme von Personen an deren Augenhöhe. Die absolute Kamerahöhe ist also davon abhängig, ob ein hochgewachsener Mensch oder ein Kind vor der Kamera sitzt, steht oder liegt. Bei augenlosen Aufnahmeobjekten, einem Baum in der Landschaft, einem leeren Raum oder bei einem Blick in das heimische Aquarium richten wir unsere Kamerahöhe so ein, wie es der Sichtweise einer »normal« großen Person entspricht.

Da die Normalsicht unserer normalen Sichtweise entspricht, wird sie auch in unseren Videos sehr häufig zur Anwendung kommen.

Abb. 4.24: Normalsicht – Entspannung – mit dem fertigem Floß über die Ostsee

Das Floß funktioniert perfekt. Die Floßbauer haben ihre Plätze eingenommen und paddeln voller Energie über die Ostsee. Vor dem Stapellauf war die Spannung nicht zu übersehen. Jetzt zeigt die Normalsicht, dass alles wie geplant geklappt hat.

Vogelperspektive

Ebenfalls von oben, aber leicht schräg nach unten geneigt, blickt die Kamera aus der Vogelperspektive auf das Geschehen.

Auch hier bekommt der Zuschauer einen sehr guten Überblick über den Ort des Geschehens. Bergige Anhöhen, der Blick aus dem Fenster oder vom Dach eines Hauses auf das umliegende Gelände »fesseln« den Betrachter und lassen ihn mit Interesse, Neugier und Erstaunen auf das Geschehen nach unten blicken. Standort und Aufnahmewinkel der Kamera sind ihm vertraut. Der Blick über die blumenbewachsene Bergwiese hinab in das Tal, gezeigt aus der Vogelperspektive, ist ein heißer Tipp für den nächsten Wanderurlaub.

Die gut präparierte Skipiste zur Talstation der Seilbahn wirkt aus der Vogelperspektive für den Zuschauer respekteinflößend.

Im Video eine Vogelperspektive mit Blick aus dem Fenster auf die spielenden Kleinen im Sandkasten des Gartens – und sogleich erinnert sich Oma an ihre eigene Kindheit.

Aufsicht

Mit der Aufsicht wählt die Kamera eine Perspektive, die sich oberhalb der Augenhöhe befindet.

Abb. 4.25: Aufsicht – Überblick – Rohrleitungsbaustelle

Die Aufstellung der Mannschaften beim Firmenfußball ist gut erkennbar.

Die lange Reihe der Gratulanten bei der goldenen Hochzeit gibt Aufschluss über die verspätete Eröffnung des Buffets.

Der Zuschauer bekommt einen guten Szenenüberblick, kann Details erkennen, Größenverhältnisse beurteilen und sich sehr gut orientieren.

Die Kamera in Aktion

Über den Transport deiner Super-Kamera musst du nicht nachdenken. Anders als vor 100 Jahren bedarf es keines Transportfahrzeugs und keines schweren Stativs. Es steckt in der Hosentasche, jederzeit und an fast jedem Ort kannst du nach ihm greifen und ... genau darin besteht auch die große Gefahr.

Keinen Gedanken an Einstellungsgröße und Perspektive zu verschwenden, nur einfach irgendetwas irgendwie aufzunehmen, das führt selten zu befriedigenden Ergebnissen.

Das moderne Superhandy mit integrierter Kamera ist ein Leichtgewicht und mit einem Handgriff drehbereit – technisch gesehen. Passiert Interessantes vor unserer »Nase«: Handy raus, Video an und schon entstehen Aufnahmen fast im (Vorbei-)Gehen. Die entfesselte Kamera, ihre nahezu uneingeschränkt mobile Verwendung, erweitert die Vielfalt der Videogestaltung erheblich.

Zoomen, auf und ab, von links nach rechts schwenken, mit der Kamera den Wald oder ein Maisfeld durchqueren, das kann sehr aufregend sein – aber ebenso unendlich nervend!

Verlieren wir daher unsere Zuschauer nicht aus dem Auge, wenn wir zum Smartphone greifen und ...

Aus der Hand drehen

Beim Video-Drehen auf alles gleichzeitig achten: Einstellungsgröße, Perspektive, das Geschehen vor der Kamera – und dann auch noch die Kamera richtig halten. Eine echte Herausforderung für Videoneulinge.

Spätestens, wenn kritische Anmerkungen über die »etwas unruhige Kameraführung« die Freude über das selbst Gedrehte trüben und die Erklärung, »die Kamera war noch neu«, nicht ausreicht, beginnt die Fehlersuche nach der Ursache für wackelige Aufnahmen. Dabei sind wir uns eigentlich ganz sicher, die Totale der Landschaftsaufnahmen ganz in Ruhe gedreht zu haben, ebenso wie die Nah-Einstellung des Kindergesichts.

Das Objektiv und den Lichtsensor einer Kamera bezeichnen wir zwar als »Auge«, bedenken aber nicht, dass sich dessen Funktionsweise von der eines menschlichen Auges deutlich unterscheidet.

Nach der »Bildaufnahme« durch das menschliche Auge folgt eine äußerst komplexe Bearbeitung des optisch Aufgenommenen durch das Gehirn. Erst das in Gemeinschaftsleistung von Auge und Gehirn entstandene Produkt wird uns als Bild bewusst.

Gänzlich ohne intelligente Verarbeitung im Gehirn erscheint dagegen das Kamerabild. Das der Kamera fehlende Gehirn für Bildkorrekturen ist auch technisch kaum zu ersetzen. Stattdessen gilt es, bereits während des Drehens Aufnahmefehler zu vermeiden.

Kamerahaltung

Beim Betrachten einer Person oder eines Gegenstands bewegt ein Mensch den Kopf nicht, sondern konzentriert Sehschärfe und Aufmerksamkeit auf einen kleinen Bereich. So bildet das menschliche Auge beim Lesen nur einen Ausschnitt des Textes ab, der zwei bis drei Buchstaben entspricht.

Verfolgen unsere Augen ein sich bewegendes Objekt, können wir durch das Zusammenspiel mit dem Gehirn trotzdem scharf sehen.

Wackelt dagegen die Kamera, kann der Zuschauer die aufgenommenen Bilder nicht scharf sehen. Solche Wackel-Bilder sind für den Betrachter – zu Recht – schwer verdaulich, doch leider in vielen Videos keine Seltenheit.

Aufnahmen mit gut erkennbaren Bildern verlangen nach einer ruhigen Kamerahaltung. An Videoeinsteiger daher die Empfehlung, als »Stillhaltetraining« Einstellungen statischer Objekte zu drehen: Gebäude, Bauwerke mit klaren Strukturen, stillstehende Menschen vor unbewegtem Hintergrund.

Solche Aufnahmen aus der Hand, also ohne technische Hilfsmittel, sind nicht nur für Einsteiger eine Herausforderung. Sollte dir in einem Sonntagabendkrimi auffallen, dass ohne erkennbare dramaturgische Notwendigkeit eine leicht wackelnde / unruhige Kamera den Protagonisten abbildet, nimm es dir nicht zum Vorbild.

Verwende die »bewegte« Kamera als wirkungsvolles Stilmittel, um Unruhe, Action, Hektik darzustellen, und nur als klaren Gegenpol zu ruhigen Einstellungen.

Schwenken

Wir klettern mit der Handycam auf eine Leiter und zeigen unseren Zuschauern im Überblick ein Fußballfeld. Mit atemberaubender Geschwindigkeit schwenkt die Kamera zum Elfmeterpunkt und verfolgt den Abschuss. Der nächste Schwenk begleitet die Flugbahn des unhaltbaren Balls ins gegnerische Tor – und zum Sieg. Kein Moment dieser spannenden Situation entgeht den Zuschauern.

So entstehen Aufnahmen vom Altherrenfußballmatch, die auch nach Jahren jeden Betrachter in ihren Bann ziehen. Die Kamera ist ein Teil des Geschehens. Sie spielt mit – wenn wir uns trauen – und vorher ein wenig üben.

Die Kamera in Aktion zu versetzen, ist reizvoll und zugleich voller Risiken. Die »bewegte« Kamera entspricht nicht unseren üblichen Sehgewohnheiten. Zum Erkennen eines Bildes braucht das Auge in Zusammenarbeit mit dem Gehirn eine gewisse Zeit. Schnelle und weiträumige Veränderungen des Blickfelds bringen diesen Prozess sehr schnell an seine Grenzen. Das häufige und viel zu schnelle Schwenken mit der Kamera gilt deshalb zu Recht als »Schönheitsfehler« der Kameraführung, ist aber gerade bei Videoanfängern häufig zu beobachten. Der verbreitete Hang zum Kameraschwenk entspringt der Vorstellung der Analogie zum menschlichen Sehen, weiträumige Objekte mit nur einer Einstellung erfassen und abbilden zu können. Leider unterscheiden sich auch in diesem Fall Kamera und Auge. Menschliches Sehen nutzt für das Betrachten einer weiträumigen Umgebung unterschiedliche Strategien.

Beim Blick auf eine Landschaft – Totale – bewegen wir weder den Kopf noch die Augen. Wir genießen den weiten Blick als Ganzes. Einzelheiten »übersehen« wir, nehmen sie nicht bewusst wahr.

Wollen wir bei gleicher Blickposition Einzelheiten erkennen – eine entfernte Anhöhe, einen Kirchturm oder ein Fahrzeug, das die Landschaft durchfährt –, konzentrieren wir unsere Wahrnehmung gezielt und nacheinander auf die jeweils ausgewählten Einzelheiten.

Leider verfügt die SuperCam in unserem Smartphone nicht über die Fähigkeit der selektiven Wahrnehmung. Ein Mangel, den Videomacher beim Drehen durch den Griff in den Werkzeugkasten der Bildgestaltung umgehen:

Variante 1

Mit der ersten Geschichte, sie besteht aus 4 Einstellungen, erzählen wir den Zuschauern von einer beschaulichen Landschaft, mit einer Anhöhe, einem entfernten Kirchturm und einer Straße, auf der ein Fahrzeug fährt:

- Totale – Landschaft

- Halbtotale – entfernte Anhöhe

- Halbtotale – Kirchturm

- Halbtotale – durch die Landschaft fahrendes Fahrzeug.

Ein Schwenk mit der Kamera ist aus inhaltlicher und dramaturgischer Sicht nicht erforderlich. Später montieren wir mit einem Schnittprogramm die Einstellungen in eine passende Reihenfolge.

Variante 2

Eine andere Geschichte erzählt von einem Protagonisten, der täglich eine große Strecke mit dem Auto zur Arbeit fahren muss, weil Nahverkehrsmittel auf dem Land Mangelware sind:

- Totale – Landschaft

- Halbtotale – entfernte Anhöhe

- Halbtotale – Kirchturm

- Halbtotale – Schwenk mit fahrendem Fahrzeug.

In dieser Variante verfolgt die Kamera das auf der Straße fahrende Fahrzeug. Der Schwenk, dramaturgisch begründet, lenkt die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf das Fahrzeug.

Auch Kameraschwenks aus der Hand gedreht verlangen eine wackelfreie Haltung und Führung vom Kameramann. Diese muss gut trainiert werden, sollen die Ergebnisse optisch befriedigen.

Saubere, also gut ausgeführte Schwenks, erweitern das Spektrum für die Gestaltung deiner Videos ganz enorm.

- Der Schwenk vermittelt anschaulich Größe und geometrischen Aufbau eines Raums. Der Zuschauer wird angeregt, sich zu orientieren sowie Personen, Objekte und ihre räumliche Beziehung zueinander zu erfassen.

- Mit der Festlegung von Beginn, Ende und Geschwindigkeit eines Kameraschwenks wird die Aufmerksamkeit gezielt auf bestimmte Bildinhalte gelenkt.

- Verfolgt die Kamera sich bewegende Personen oder Objekte, wird deren Bedeutung im Video hervorgehoben. Gemeinsam mit der Kamera kann der Zuschauer durch den Schwenk am Geschehen »dran« bleiben. Seine Aufmerksamkeit für die Handlung unserer Geschichte bleibt erhalten oder wird sogar intensiviert.

Kameraschwenks und Erzählweise eines Videos können unterschiedliche dramaturgische Beziehungen eingehen:

- Urlaub auf der Alm – Ein Video erzählt mit langen, statischen Einstellungen von Wiesen und Wäldern, wolkenlosem Himmel und Menschen, die gemütlich einen Berg ersteigen und den weiten Blick in das Tal genießen. Ein Wegweiser informiert: 800 m bis zur Hütte. Gemütlich auf einem Stein sitzend verspeisen die Menschen ihre Wegzehrung. Plötzlich fallen Regentropfen. Aufbruch. Ein schnell ausgeführter Kameraschwenk unterbricht jäh den ruhigen Erzählfluss. Die Menschen lassen die Wegzehrung liegen, werfen einen Blick auf den Wegweiser und beginnen zu laufen. Mit einem flotten Schwenk folgt die Kamera den Menschen. Aufgerüttelt richtet der Zuschauer seine Aufmerksamkeit auf die im Schwenk gezeigte Situation. Werden die Menschen einigermaßen trocken die 800 m entfernte Hütte erreichen? Entwickelt sich der Regen zum Unwetter? In der Hütte angekommen wechselt das Video wieder zum ruhigen Erzählfluss und zeigt Menschen, die Haare trocknen, einen Grog genießen und zufrieden über ihre »Rettung« aus dem Fenster schauen. Der Kameraschwenk während der Flucht vor dem Regen hat dieser kleinen Geschichte die notwendige Spannung verliehen.

- Urlaub auf der Alm 2 – Dieses Video erzählt vom beschwerlichen Erklimmen eines Berges. In schneller Schnittfolge wechseln Einstellungen von steilen und steinigen Wegen zum Gipfel. Füße in Bergstiefeln, die immer wieder auf dem Geröll abrutschen. Immer kürzer werden die Einstellungen von verschwitzten Gesichtern, drückenden Rucksäcken und der spärlichen Vegetation am Wegesrand. Die letzten Meter des Aufstiegs verfolgt die Kamera mit einem langsamen Schwenk. Sie zeigt das Absetzen der Rucksäcke, schwenkt weiter bis zum Gipfelkreuz und von dort zu einem überwältigenden Blick in die Ferne. Bei dieser kleinen Geschichte löst der Kameraschwenk die Spannung auf.

Bei beiden Varianten des Videos über den »Urlaub auf der Alm ...« besteht die große Gefahr ständigen Herumschwenkens. Weniger geübte Videofilmer müssen sich anfangs zwingen, die eine Einstellung zu wählen, zu drehen und danach die nächste Einstellung zu wählen, zu drehen ...

Immer mitschwenken führt sehr schnell zu langweiligen Aufnahmen und beraubt uns einer sehr wirkungsvollen Möglichkeit der Bildgestaltung.

Kameraschwenk – ein wirkungsvolles Gestaltungsmittel

Vorsicht: So selten wie möglich mit der Kamera schwenken!

Zoomen – optisch und digital

Echtes optisches Zoomen basiert auf der Veränderung der Brennweite und ist nur mit speziellen Objektiven möglich. Diese bestehen aus mehreren Linsen, sind mechanisch sehr kompliziert aufgebaut, daher recht voluminös, schwer und ziemlich teuer. Ein solches Objektiv in einem nur wenige Millimeter dicken Handy unterzubringen, ist bisher nicht gelungen. Die Bildqualität verändert / verschlechtert sich durch das Zoomen nicht. Das ist bei sämtlichen sogenannten digitalen Zoomfunktionen anders.

Die Zoomfunktionen in Handykameras entsprechen eher einer digitalen Bildverarbeitung. Einige Pixel des Bildes, meist in der Bildmitte, werden »vergrößert« dargestellt, dadurch erscheinen diese aus geringerer Entfernung aufgenommen zu sein. Der Vergrößerungsfaktor und die Qualität der Bildverarbeitungssoftware in der Kamera entscheiden darüber, wann die Grenzen dieses Verfahrens sichtbar werden. Die aufgenommenen Bilder wirken dann unschärfer und/oder pixeliger.

Unzweifelhaft ist der optische dem digitalen Zoom qualitativ überlegen. Um diese Mängel zu reduzieren, besitzen neuere Smartphone-Modelle mehrere Objektive mit fester Brennweite. Zusätzlich kombinieren sie diese mit ausgefeilten Bildverarbeitungsalgorithmen, um das Bild zu vergrößern. Die geschickte Kombination mehrerer fester Brennweiten plus Bildvergrößerungssoftware liefert eindeutig bessere Bilder als reine Softwarelösungen. Einen optischen Zoom können sie nicht ersetzen.

Neben den technischen Fragen spielen beim Zoomen auch Aspekte der Bildgestaltung eine Rolle. Dabei sollte klar sein, dass das Zoomen keiner natürlich Betrachtungs- und Bewegungsweise entspricht. Mit dem Zoomen verändert sich die Größe des Bildinhalts. Unverändert bleiben dagegen der Standort der Kamera und damit auch die Blickperspektive.

Mit einem einfachen Experiment kannst du den perspektivischen Abbildungsfehler bei der Nutzung eines Zoomobjektivs ausprobieren. Eine Kamera ist dazu nicht erforderlich, nur deine Augen und etwas Aufmerksamkeit:

- Stelle Dich in einem Abstand von ca. 5 Metern vor eine geöffnete Tür, die den Blick auf die Straße oder den Garten ermöglicht. Wenn du in Richtung Tür siehst, wirst du die Tür und einen Teil des Raums sehen und nur einen sehr kleinen Ausschnitt der Straße oder des Gartens.

- Stelle Dich im Abstand von ca. 2 Metern vor die geöffnete Tür. Wenn du in Richtung Tür blickst, wirst du die Tür, nur noch einen kleineren Teil des Raums, dafür aber einen größeren Ausschnitt der Straße oder des Gartens sehen.

- Stelle Dich im Abstand von ca. 0,1 Metern vor die geöffnete Tür. Wenn du in Richtung Tür blickst, wirst du keine Tür, keinen Teil des Raums, dafür aber einen größeren Teil der Straße oder des Gartens sehen.

Bei diesem Experiment, Kamera mit Zoomobjektiv im festen Abstand von 5 Metern von der Tür, würde der Blick auf Straße oder Garten immer statisch sein. Geübte Zuschauer erkennen und kritisieren solche Zoom-»Fahrten« gnadenlos. Der Appetit auf das »Herumzoomen« bei Videoaufnahmen sollte nach diesen Überlegungen deutlich gedämpft sein. Bedeutet das, überhaupt nicht mehr zoomen zu dürfen?

Trotz jeder Planung werden wir nicht selten in Situationen geraten, die eine sehr schnelle Anpassung an die Einstellungsgröße – per Zoom – erfordern. Während eines Drehs auf eine wichtige Person zu reagieren, die spontan erscheint, ist ebenso legitim.

Als geplantes Mittel der Bildgestaltung sollten wir auf das Zoomen verzichten und Veränderungen der Abbildungsgröße mit einem Schnitt lösen.

Bei kleinen Kameras und besonders mit einem Smartphone verlangt das Zoomen trainierte Fingerfertigkeiten. Auch hier macht nur die Übung den Meister, der ohne Wackeln und sehr gleichmäßig den Zoom zustande bringt.

Wer sicher, verlässlich und häufiger zoomen muss, sollte besser ein ...

Stativ verwenden

Die Tücken des Drehens aus der Hand sollten dir nach den letzten Zeilen vertraut sein. Zunehmende Übung mit der Kamera wird das Problem des Verwackelns von Aufnahmen spürbar reduzieren. Wer ganz sichergehen will, greift sehr bald zu einer technischen Hilfe gegen wackelige Aufnahmen – zu einem Stativ.

Der Markt ist mit Modellen für fast jede Aufnahmesituation gefüllt. Ein Rat ist daher nicht unproblematisch. Für den Tisch, auf dem Boden stehend, flexible oder Teleskop-Beine, das sind einige Unterscheidungsmerkmale.

Aber auch Gewicht, Packmaße und Größe sowie die Tragfähigkeit spielen bei der Beschaffung eine Rolle.

Ob die Videoaufnahmen bevorzugt in häuslicher Umgebung stattfinden, die Kamera bei strapaziösen Bergtouren zum Einsatz kommt oder Videos im Unternehmen entstehen und viele Interviews enthalten, kann klare Präferenzen für den Stativkauf setzen.

Bevor die Entscheidung fällt, sollte in jedem Fall ein Funktionstest beim Fachhändler vorausgehen. Die Standfestigkeit ist ein ebenso hartes Kriterium wie die Befestigungsmöglichkeit der (Handy-)Kamera am Stativ. Grobe Fehlkäufe sind so vermeidbar.

Chance der Wahl

Mit der Auswahl von Einstellungsgröße und Perspektive stehen dir leistungsstarke Werkzeuge für die Bildgestaltung deiner Videos zur Verfügung. Überlege besonders bei den ersten Videos und bevor du auf den Knopf drückst, um mit der Aufzeichnung zu beginnen, was die nächste Einstellung dem Zuschauer vermitteln soll:

- einen Überblick – also Totale oder Halbtotale

- die Hauptperson wird eingeführt – also Halbnah oder Nah

- ein Kind versucht, den Reiter auf ein Holzpferd zu setzen – Groß

- das Kind schafft es endlich – Detailaufnahme.

|

|

|

|

Videos bestehen aus Einstellungen. Jede Einstellung erzählt ein kleines Stück deiner Geschichte.

Mit wenigen Handgriffen befestigen wir das Smartphone an einer Drohne und lassen unsere Zuschauer den Flug über einen Bergsee erleben. Befestigt an einem Gimbal laufen wir durch das Unterholz und geben unserem Zuschauer das Gefühl, durch den Wald zu schweben.

Mit einfachen Hilfsmitteln – eine Küchen- oder Gartenleiter reicht – kannst du Empfindungen der Zuschauer wirkungsvoll beeinflussen.